생활

지금 경제가 안좋다고하는데 좋았던때는있나요?

경제 좋고 나쁘고는 어떻게 판단하나요? 그리고 경제가 좋았던시절이언제인가요?

1개의 답변이 있어요!

안녕하세요. 자드락비입니다.

1. "경기가 회복됐다는데 도무지 실감이 나질 않네" - 경기 Business

우리에게 가장 친근한 경제용어로는 경기를 들 수 있다. 경기라는 말은 일상의 대화에서도 자주 사용하고 있다.

경기는 전반적인 경제 상태가 좋은지, 나쁜지를 나타내는 말이다. 다음과 같은 대화를 떠올리면 쉽게 이해할 수 있을 것이다.

아래 대화 속에 나오는 경기라는 말은 한 회사가 아닌 경제 전반의 상태를 말한다.

다시 말해 일부분이 아닌, 전반적인 경제 상태를 말한다. 영어로는 business라고 하는데, 이 용어 또한 전반적인 상태를 말한다. 경기는 상승과 후퇴를 반복한다.

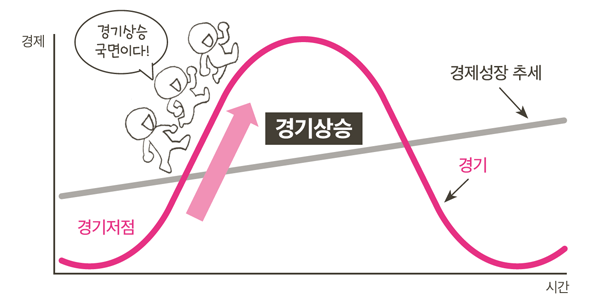

경기 상승

Business Upturn, 경기회복, 경기확장경기가 가장 나쁜 상태, 즉 경기저점을 거쳐 점점 좋아지는 상태를 경기상승이라고 하는데, 이를 다른 말로 표현하면 경기회복 또는 경기확장이라고도 한다. 경기상승 국면에서는 물가, 금리, 주가가 상승한다.

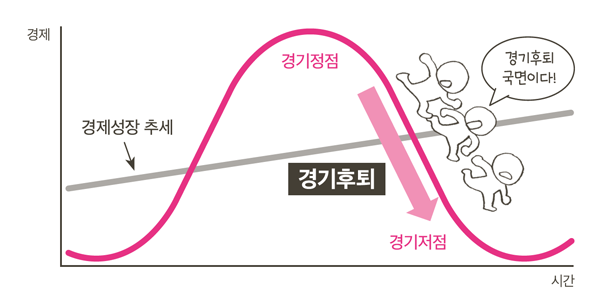

경기 하락

Business Recession, 경기수축, 경기하강경기가 계속 확대되면 머지 않아 경기정점을 맞이하고 경기후퇴 국면으로 접어든다. 경기는 점점 나빠지면서 다시 경기저점에 접어든다. 경기후퇴 국면에서는 물가, 금리, 주가가 하락한다.

2. "호황이어서 물가가 올랐어!?"

- 호황 Prosperity 호경기호황(호경기)은 경기가 좋은 상태를 말한다. 호황기에는 경제활동이 활발해지고 기업의 생산량과 개인의 소비가 증가한다. 이에 따라 물가, 금리, 주가가 상승한다. 이와 반대로 경기가 나쁜 상태를 불황이라고 한다.

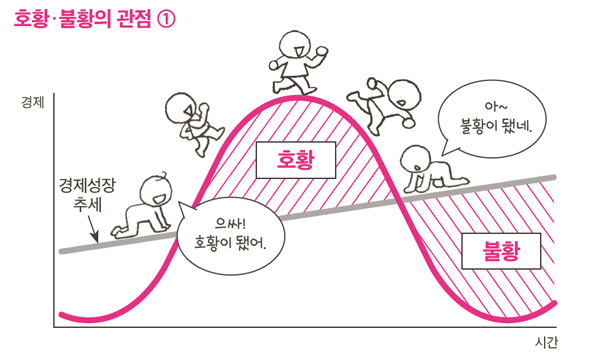

경기가 호황인지 불황인지 판단하는 데는 두 가지 관점이 있다. 첫 번째 관점은 경제 성장의 평균적인 추세를 웃돌면 호황, 이보다 부진하면 불황이라고 보는 것이다. 이러한 관점에서 보면 경기는 호황과 불황 중 하나일 뿐, 중간인 상태가 없다.

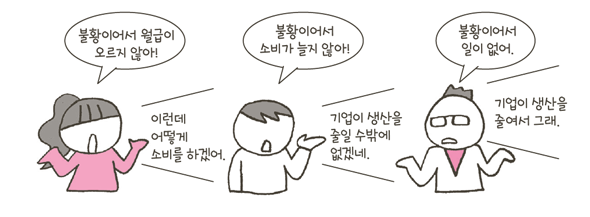

3. "불황이어서 월급이 오르지 않아!"

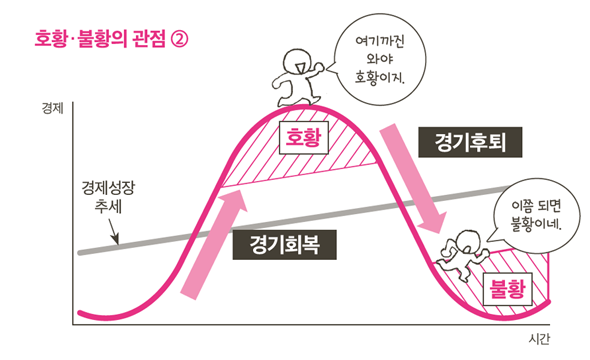

- 불황 Depression 불경기두 번째는 경기가 경기정점에 가까워져 좋은 상태가 지속되는 구간만 호황이고 경기가 경기저점에 가까워져 나쁜 상태가 지속되는 구간만 불황이라고 보는 것이다. 이러한 관점에서 보면 호황과 불황 사이에 경기회복기와 경기후퇴기가 포함되고 경기회복 → 호황 → 경기후퇴 → 불황이라는 사이클이 만들어진다.

불경기에는 경제활동이 침체되고 기업의 생산량과 개인의 소비가 감소한다. 이에 따 라 물가, 금리, 주가는 하락하고 임금도 낮은 수준에 머문다. 또 일자리가 줄어들어 실업률이 상승한다.

출처 : https://m.post.naver.com/viewer/postView.nhn?volumeNo=27130821&memberNo=607398&vType=VERTICAL

1986~1988년 사이에 석유 가격, 달러 가치, 국제 금리가 낮게 유지되면서(3저 호황) 한국 경제는 지속적인 성장의 디딤돌을 마련할 수 있었습니다.

금리가 낮아 돈을 빌려 생산에 투자하기 좋았고, 달러 가치가 낮아 원자재 수입에 드는 돈보다 제품을 수출하여 벌어들이는 돈이 상대적으로 많아졌습니다.

그리하여 1980년대 후반에는 경제 자립의 기초를 갖춘 근대적인 산업 국가의 모습을 갖추게 되었습니다.

(살아있는 한국 근현대사 교과서, 2011. 8. 8., 휴머니스트)출처 : https://blog.naver.com/insup777/221959943044

[출처] Q. 가장 경제가 호황 이었던 시기는?|작성자 insup777

(2017년 기사)

1. 호황

가장 강조하고 싶은 점은 '올해 세계 경제가 호황이었다'는 것이다. 뻥 같지만, 사실이다.

내 월급이 제자리인 것과는 무관하게 경제 상황 전반을 떼어놓고 보면 호황이었다고 밖에 말할 수 없다. 경제란 호황일 때는 전혀 체감 안 되다가 불황을 겪고 나서야 그게 호황이라는 걸 깨닫게 되는 법이니까.

2017년 3분기, 미국의 경제 성장률은 3.3%로 집계되었다. 지난 3년간 최고일 뿐만 아니라, 10년 만에 처음으로 잠재 성장률을 상회하는 성장을 기록했다. 여기서 잠재성장률이라는 건, 그 나라에 돌아다니는 인력, 자본 등이 모두 경제에 잘 투입되었을 때 달성할 수 있는 최선의 수치, 즉 목표와 같다. 이를 초과 달성했다는 것은, 경제가 적정을 넘어 과열되고 있음을 의미한다.

실업률은 4.1%까지 떨어졌다. 경제학에서 말하는 완전고용에 근접해 있으며, 이 역시 10년 동안 없었던 일이다. 경제성장률과 실업률이 매우 호조를 보이는 것에 비해, 인플레이션과 임금 상승률이 그와 비례해서 올라가고 있지 못하고 있기는 하다. 하지만, 지표상으로는 무척 좋은 그림이다(이 부분은 아마도 내년에 약간의 개선이 있을 것으로 보인다).

지난 몇 년 동안은, 미국만 나홀로 호황이었지만, 올해는 세계 전반적으로 괜찮다. 최근 유럽중앙은행은 유로존의 경제 성장률을 2.4%로 상향 조정했다.

내년 전망치 역시, 1.8%에서 2.3%로 크게 상향 조정하였다. 우리나라의 연간 경제성장률도 3%로 상향 조정되었고, 옆나라 일본의 3분기 경제성장률은 무려 2.5%까지 올랐다. 일본의 경제 성장률은 특기할 만한 것이, 3분기 추정치인 1.4%를 1% 이상 상회하는 깜짝 성장을 거두었다.

개발도상국 쪽을 살펴봐도, 세계 경제는 좋았다. 세계경제포럼에 따르면, 에티오피아가 8.3% 성장으로 1등을 먹은 가운데, 우즈베키스탄, 네팔이 그 뒤를 이었으며, 라오스, 캄보이다, 미얀마, 필리핀 등의 동남아 국가들도 고성장을 기록했다. 이 중, 중국은 6.5%대 성장을 거두며 나름 선방을 했고, 세계 경제의 신흥 성장동력 인도 역시 7.2% 성장으로 4위를 기록했다.

OECD 보고서에선 2017년 전 세계 경제성장률이 근 7년 중 최고라 한다. 7년 전 2008년은 세계 경제가 휘청했던 위기 직후였음을 감안하면, 나는 올해가 기록에 남을 정도로 평탄한 해가 아니었나 싶다.

2. 거품

호황과 떼놓을 수 없는 것이 바로 거품이다. 대체로 경제 성장률이 좋을 때, 여윳돈이 금융시장, 부동산시장으로 몰리곤 한다. 이런 걸 다 감안해도, 올 한해 금융시장은 특히 좋았다. 거품이라 부를 만큼.

일단, 금리가 낮다. 비록 올해 동안 금리를 세 번이나 올리긴 했으나, 그래도 1.25-1.5%이다. 역대 평균치인 3%대 금리의 절반도 못 미친다. 금리가 낮다는 것은, 돈을 빌리기가 쉽다는 것이고, 돈 빌리기가 쉽다는 것은 사람들이 빚 내서 주식이나 집을 살 수도 있다는 것이다. 즉, 무리한 베팅을 할 가능성이 높아진다는 걸 의미한다.게다가, 올해는 이런 자산가격 상승에 제동을 걸어줄 브레이크, 즉 리스크나 공포가 별로 없었다. 죽어가던 유럽이 올 한해 반등을 이뤘고, 트럼프가 대통령이 됐지만 미국이 망할 징조는 (아직은) 보이지 않는다. 중국 역시, 당 차원에서 생산량 조절이 최근 이루어지곤 있지만, 그렇다 해도 6%대 중반의 성장을 거두는 등 경착륙에 대한 우려는 줄어들었다. 작년 한 해 동안, 온갖 떡밥이 난무하고, 브렉시트, 트럼프 당선과 같은 악재가 신문지면을 메웠던 것과 비교해보면, 올해는 매우 순탄한 해였다.

경제 성장률 가속 + 저금리 지속 + 리스크 완화가 겹쳐진 덕에, 올 한해 금융 자산의 가격은 무섭게 뛰었다.

대표적인 게 주식시장이다. 미국 S&P500 지수, 코스피지수, 다우지수 할 것 없이 연초와 비교해보면 약 20% 이상 올랐다. 부동산 가격도, 작년을 기점으로 지난 금융위기 이전 가격을 완전히 회복했으며, 올해는 그 이상을 찍고있다.

가격이 오른 것만 가지고, 거품이라 부를 수 있을까? 생각하기 나름이지만, 거품은 기본적으로 정도의 문제다. 얼마나 올랐으며, 실물 경제와 얼마만큼 거리가 벌어지느냐가 중요하다.

2009년과 비교해보면, 미국 증시는 약 200%가 증가했다. 고점회복을 아득히 넘어, 빠른 속도로 최고치를 갱신 중이다. 특히 올해는 25%가량 올랐다.

반면, IMF가 예측한 세계 경제성장률은 3.7%로 그냥 괜찮은 수준이다. 위에서 호황이라고 적긴 했지만, 이는 어디까지나 최근 몇 년과 비교했을 때 좋은 것이다. 불과 2000년대 초반까지만 해도 세계경제는 4%대의 성장을 했다.

자산가격 상승이 올해를 기점으로, 실물경제 성장속도를 확실히 앞서가고 있다. 실물경제가 막 기지개를 펴는 수준이라면, 각국 증시는 점점 뜨거워지고 있다.

이러한 온도차는, 좀 더 공격적인 투자로 이어지고 있다. 달러는 연이은 금리인상에도 불구하고 약세를 면치 못하고 있고, 좀 더 많은 여유 자금이 선진국에서, 개발도상국 및 아시아 증시로 흘러들어가고 있다. 불확실성에 대한 두려움보다, 고수익의 달콤함이 더 강하기 때문에 벌어지는 일이다.

최근 가상화폐가 폭등하는 현상 역시, 이 맥락에서 이해하고 있다. 연초 채 1000불이 되지 않던 비트코인은 이제 2만불에 육박하고 있고, 그 외에도 리플, 라이트코인과 같은 좀 더 작은 가상화폐들도 일반인들에게 익숙한 이름이 되었다.

비트코인 가격 자체에 대해선 별도로 언급할 필요가 없을 것 같다. 연초에 기사로도 썼지만, 나는 비트코인의 공정가치 = 채굴에 필요한 전기료 + 채굴장비의 감가상각 + 자본투입에 따른 약간의 알파로 보고 있다. 이걸 수 백 배 뛰어넘는 지금의 가격은, 비트코인으로 인해 기존 중앙은행들의 통제를 벗어난 새로운 금융질서의 탄생에 대한 믿음 외에는 설명할 방법이 없다. 난 거기에 대한 믿음이 없으므로, 얼마가 적정한지 얘기하는 건 부적절한 것 같다.

대신, 좀 더 관심을 기울일 부분은, 이러한 믿음을 공유하지 않는 대중들의 가상화폐에 대한 관심과 투자이다. 정말로 많은 사람들이 호기심 반, 부의 대한 갈망 반으로, 이들 가상화폐에 투자하고 있다. WSJ 조사에 따르면, 비트코인 지갑을 개설한 투자자 중 70%가 1비트코인 미만을 보유하고 있으며, 우리나라 투자자가 약 20%, 일본의 투자자가 약 50%가량의 거래를 차지하고 있다. 중국은 거래 규제이후 그 비중이 줄었으나, 여전히 최대 채굴국 지위를 유지하고 있다.

세계 금융시장의 중심이라고 할 수 있는 미국과 유럽에서 다소 떨어진 (일본은 경제 대국이지만, 유독 자산 운용(헤지펀드 등)에 있어서는 불모지에 가깝다), 동북아시아가 유독 가상화폐시장에 있어서 만큼은 그 중심을 차지하고 있다.

이는 하나의 사회현상으로서 연구해 볼 가치가 있지 않나 싶다. 중국이야 전기료가 거의 들지 않는 내몽골에서 채굴장비를 돌리기 때문이라고 넘어가더라도, 한국과 일본에선 학생부터 아저씨, 아줌마까지 가상화폐에 별다른 거부감 없이 손을 대고 있다. (오해를 방지하기위해 적자면, 미국에 있는 온라인 커뮤니티, 내 주변 친구 및 동료들 또한 가상화폐에 관심이 많긴 하다. 하지만, 실제 거래액은 동아시아 투자자들에 비해 아직 많이 낮다)

한국과 일본은 왕년에 고속 성장을 했다가, 최근 10년간 낮은 경제성장과 위축된 소비심리를 보이고 있다. 즉, 과거 버블기를 겪으면서 과감한 투자로 재미를 본 기억과, 예전처럼 월급 모아서는 한 밑천 잡을 수 없다는 절망감이 깊게 배어 있다. 그러다가, 올해 한일 양국 모두 경기가 조금 풀리자, 이때 생긴 여유자금들이 가상화폐로 옮겨가는 게 아닌가 하는 생각이 든다.